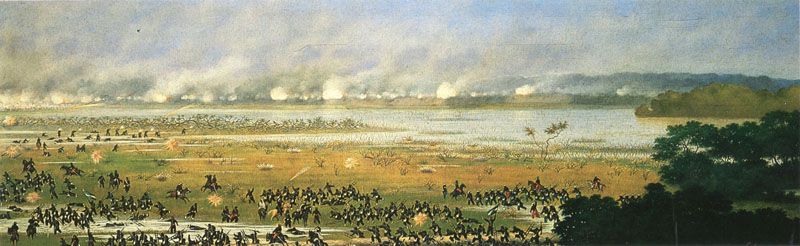

Asalto de la 4º columna argentina a Curupaytí, 1898

López, Cándido

Biografía:

López, Cándido (1840-1902)

--

Asalto de la 4º columna argentina a Curupaytí, 1898

Óleo sobre tela, 50,3 x 148 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

La Historia del Arte Universal no registra caso semejante al de este pintor-soldado, cuya merecida fama surgió de su participación en la cruenta Guerra del Paraguay, como cronista gráfico de los acontecimientos bélicos (Guerra Grande o de la Triple Alianza —Brasil, Uruguay y Argentina— librada en territorio paraguayo entre 1865 y 1870).

Después de algunos años de estudio en su ciudad natal, con los pintores italianos Carlos Descalzo y Baltazar Verazzi, decidió trasladarse al interior en busca de nuevos temas para practicar su oficio. La declaración cíe la guerra lo sorprendió en San Nicolás (provincia de Buenos Aires), donde se incorporó al Batallón de Guardias Nacionales, marchando hacia el campo de batalla con sus elementos de trabajo y sus cuadernos de apuntes.

En plena contienda, su capacidad de prolijo observador y su fidelidad documental le aseguraron un buen caudal de información, celosamente guardada en los numerosos bocetos allí realizados. Pero su cuidado relato' visual fue interrumpido el 22 de septiembre de 1866 en el combate de Curupaytí, cuando su mano derecha fue destrozada por una granada; accidente que le obligó a regresar a Buenos Aires y motivó, tiempo después, la amputación de su brazo.

Gracias a su extraordinaria energía, se propuso educar su mano izquierda ayudado por su amigo, el pintor italiano Ignacio Manzoni y, plenamente convencido del valor de sus apuntes, se dedicó durante largos años a pasarlos al óleo, logrando luego que su carácter documental fuera avalado por el Gral. Bartolomé Mitre, principal protagonista de la Gran Guerra.

El Asalto de la 4º columna argentina a Curupaytí recuerda uno de los pasajes más dramáticos de la lucha contra esa fortaleza paraguaya, alta barranca apoyada en el río Paraguay y en la extensa laguna Mendes, rodeada por un monte impenetrable. El Gral. Emilio Mitre la dirigía y era acompañada por otras tres (dos brasileñas y una argentina), que actuaban conjuntamente. El ataque se prolongó varias horas, con resultados desastrosos para el Ejército Aliado (Allí fue donde perdió su mano el pintor).

La escena es evocada con un estilo personal e inconfundible, que fluctúa entre la realidad y la fantasía. El acento épico del relato se mezcla con el carácter contemplativo del artista. Pinta con ingenuo realismo, simple, directo; el extenso territorio apaisado le permite manifestar sus aptitudes de paisajista. El deslumbrante rectángulo tonal, el amplísimo cielo azul, le dejan espacio para divagar y ubicar a sus personajes, envueltos en un espacio profundo que juega con tonos desaturados a medida que el terreno se aleja. A la calidad estética de la obra se suma su valor histórico, junto con la precisión del detalle en la descripción de la indumentaria y del material de guerra, tanto como en las gráciles siluetas de los árboles y las flores silvestres que crecen al borde del camino.

Poco más de cincuenta cuadros semejantes alcanzó a pintar Cándido López con igual esmero y, algunos años antes de su muerte, él mismo mostró al público de Buenos Aires buena parte de su obra.

Desde ese momento hasta el presente, sus paisajes de guerra han continuado suscitando el reiterado interés de historiadores y críticos de arte, dentro y fuera de nuestro país, que guarda hoy sus obras como valioso acervo de su patrimonio artístico.

Susana Fabrici